国际权威期刊《自然》最新研究显示,来自麻省理工学院的科研团队成功研制出全球首款单片集成式飞秒级中红外光学频率梳发生器。上海仪器仪表展了解到,这项创新技术摆脱了传统复杂外部系统的束缚,能够持续稳定输出覆盖重要分子特征光谱的激光脉冲。该突破性进展将大幅提升痕量气体分析设备的性能,为大气质量监测和疾病早期诊断带来革命性变革。

这项技术的核心源于上世纪量子工程领域的重大发现。与传统半导体激光器采用锁模技术不同,量子阱级联发光器件凭借其独特的载流子输运特性,在亚波长尺度实现光场调控。然而过往基于此类原理的中红外脉冲装置往往需要庞大的辅助系统,且存在光谱范围窄、输出功率受限等固有缺陷。

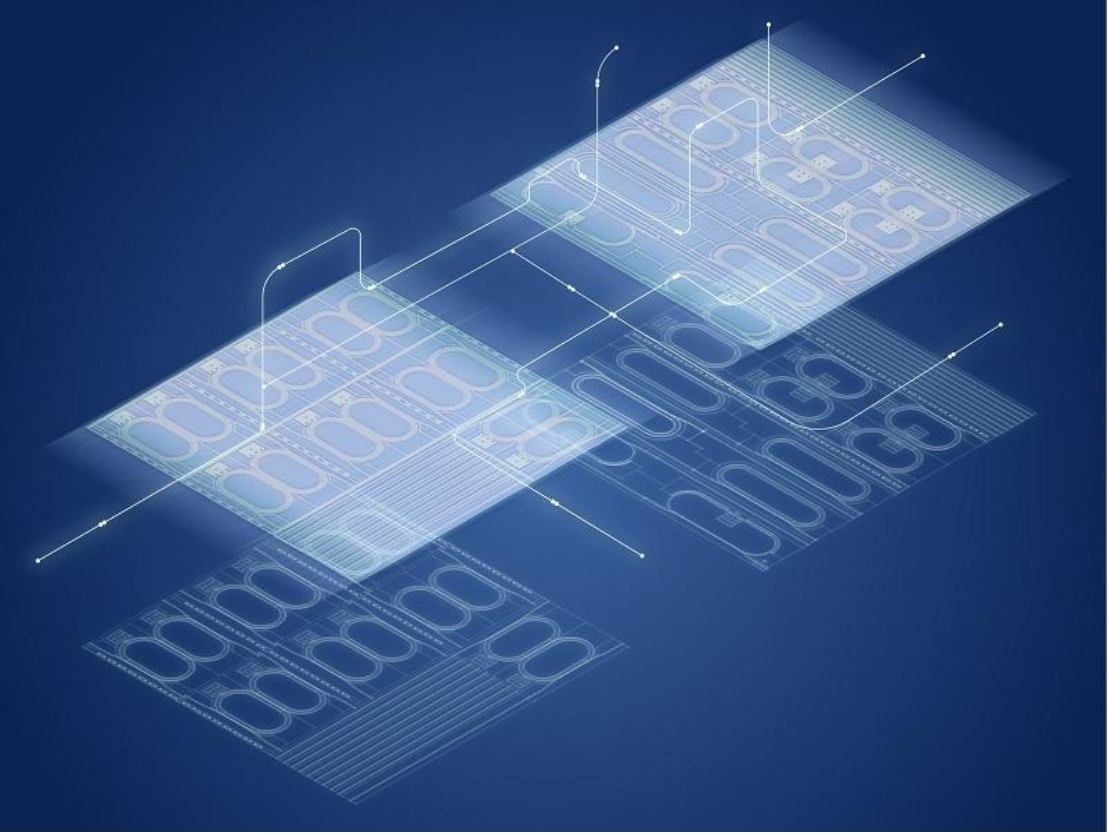

上海仪器仪表展了解到,研究团队创造性借鉴了非线性光学中的孤子动力学理论,在微型谐振腔设计中引入创新性的光子晶体结构。通过巧妙整合环形共振单元、增益介质和频谱整形模块,在单一芯片上实现了自维持式飞秒脉冲生成机制。测试数据显示,该器件可产生具有完美等间距谱线特征的中红外光学频率梳,这种被誉为"光尺"的技术已成为现代精密测量的黄金标准。

项目负责人指出,该装置最显著的优势在于完全兼容现有半导体制造工艺,为大规模产业化铺平了道路。中红外光谱作为分子指纹区,对二氧化碳、甲烷等温室气体以及多种生物标志物具有独特识别能力,在环保监测和病理筛查领域具有不可替代的应用价值。

文章来源:科技日报